基督教视角下中国的文化传统(续昨)

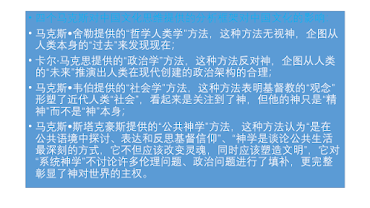

先说一句题外话,建议大家了解四个马克思对中国文化的观点,因为正是这四个马克思长期影响了中国人的文化观。你可以对号入座,看看是哪一位马克思影响了你,我作人类学研究时第一个马克斯影响了我,我作政府官员时第二个马克斯影响了我,上世纪8-90年代文化启蒙运动时,第三个马克斯影响了我,现在我自己的选择是最后一位,虽然他的书译成中文的不多,虽然“公共神学”在教会中尚是一个新鲜话题,虽然他表述的“公共”与我们面临的“公共”有很大差异,但我认为他的思路是中国教会非常需要的。

现在我们来讨论“上帝视角”下的“世界”文化传统:《圣经》有两条主线,从神来说是创造-救赎-审判;从人来说是堕落-悔改-争战。圣经神学与系统神学研究前一个问题,公共神学研究后一个问题。《圣经》中“国度”原理认为如果宇宙间有什么差别是“天壤之别”、有什么矛盾是“不共载天”的话,那就是“神的国”与“地上国”的差别和矛盾,这些矛盾是《圣经》所揭示的根本矛盾,是从创世之初到耶稣再临都一直存在的现实矛盾。这些矛盾在形式上你中有我(引发争战),在目的上有我无你(必然争战),这也就决定了《圣经》对(神的道)“顺服”和(与世界)“争战”不可避免。早在创世之初,神就为我们指出了争战的必然性以及全过程:“我又要叫你和女人彼此為仇,你的後裔和女人的後裔,也彼此為仇;女人的後裔要傷你的頭,你要傷他的腳跟”(《创3:15》),希伯来语中,“為仇”具有“敌意以致谋杀”(《结25:15;5》)的意味,“你的後裔”即撒旦的属灵后裔(《约8:44》)与“女人的後裔”将长期争战,直到时间的结束(《启12:13-17》,从“女人的後裔要傷你的頭,你要傷他的腳跟”一语中,我们知道争战虽然会伤及“腳跟”,但最终会“傷你的頭”得胜)。《传道书3:8》也说:“喜爱有时,恨恶有时;争战有时,和好有时。”说明人类史上,争战从未停息。《圣经》所指的“争战”有三个对象:肉体、魔鬼和世界。肉体是个人的争战;魔鬼是属灵的争战,它可能是主观个体的,也可能是客观集体的;与世界的争战则完全是客体的:它既是实体的争战更是属灵的争战。耶稣在上十字架前的最后一天对门徒们有一段语重心长的劝勉:“你们若属世界,世界必爱属自己的;只因你们不属世界,乃是我从世界中拣选了你们,所以世界 就恨你们。”(约15:18)按照凯波尔的话说,用“天国原则”来批评现实社会、改造现实社会就是“与世界争战”的本来意义(我的原则:肉体、魔鬼的争战是牧者的范畴,平信徒的我只谈与世界争战)。大家发现没有,我在拼命收窄,只谈“文化传统”不谈“传统文化”收窄了一回,只谈人的主线不谈神的主线又收窄了一回,只谈与世界争战不谈与肉体、魔鬼争战再收窄一回。为什么?因为我没有谈到的都是神学家、牧者们天天在谈的,我要再说点什么也是画蛇添足;而我要谈到恰恰是神学家、牧者们没有谈到或者不愿谈起的。

《圣经》中对世界(世代)的描述是:“这世代是一个邪恶的世代。”(《路11:29》)“光来到世间,世人因自己的行为是恶的,不爱光倒爱黑暗,定他们的罪就是在此。”(《约3:19》) “全世界都卧在那恶者手下。”(《约壹5:19》)“黑暗掌權了”(《路22:53》)。在这些经文中,“世界”都是“罪恶的结构”(世界,希腊文kosmos的意思是:“与神为敌的,就是失丧在罪中;与神圣的事完全对立,破损及败坏的”),都是“争战”的对象,尤其是约翰笔下的“世界”有着特别的含义,巴克莱(William

Barclay)指出:“约翰所指的世界是敬拜假神,追求错误价值的外邦人的社会”,争战是有关国度的冲突。《圣经》从来没有要求我们去“顺服”它而只有与之“争战”。如此来看,对“顺服”的理解是解读《圣经》世界观的关键。公共神学的“集体救赎论”认为人类最终是“神的国”战胜“地上国”,也就决定了“顺服”首先是神学的,其次才是政治的。“顺服”神是根本的,“顺服”人是派生的,在“顺服”神的前提下才能“顺服”人。换句话说,并不是像一些神学家理解的“顺服在上有权柄的”就是“顺服”神,反过来说,当“在上有权柄的”不是“顺服”神时,反对他们就是“顺服”神。这也意味着“争战”也可以是“顺服”神的手段。神学家凯波尔就直接把教会区分为“争战的教会”(地上的教会)与“胜利的教会”(天上的教会),并指出:“教会的本质就是争战。当一个教会停止了争战性,她就不再是耶稣基督的教会了。教会在地上之所以是荣耀的,正因为她是争战的。一个真正争战的教会,不论在教会内或教会外,都是与世界抗争的。教会的争战性证明她虽在世界,却不属于世界。教会的争战性显示出神的儿女与魔鬼儿女间的对立,这种对立是绝对的、是水火不容的。当然,教会希望世界中的人得救,也从未忽视靠神恩典,有可能在转眼间使仇敌变为朋友的事实。虽然从外表上来看似乎是矛盾的,但事实上下仅世界与教会为敌,教会也与世界为敌。积极地说,从教会的争战性就可证明她的圣洁。教会是世界之光,她就不能不将罪恶的黑暗驱逐出来。身为一个真理的受托者,必须支持神的真理、纠正错谬,如此教会的争战与教会的荣耀乃是二而一的事。”(《教会论》)。这是我们今天谈的第三个单元“争战”与“顺服”。

现在我们讨论“上帝视角”下的中国文化传统:从文化角度来看“撒旦家族”、“圣家族”这两种“家族”的表现,“撒旦家族”的文化呈现就是皇帝制度(这里说到的皇帝制度是一种较宽泛的含义,泛指一切人崇拜人的专制制度),数千年来,最集中最大规模且最长久体载人类“罪”的,就是皇帝制度(或一些神学家笔下的法老体制)。这其中,又尤以东方中国的皇帝制度最为典型。Georgi

Dieter的《罗马书解经》,他认为保罗的原意就是要对比两种截然不同的人类代表:耶稣基督与罗马皇帝(保罗没有接触过东方的皇帝,他能够对比的只能是罗马皇帝)。王怡牧师也有相似的判断,他说:“世界历史的总纲,就是上帝与皇帝之争。”

一种观点认为“共产主义无神论”导致中国执政党敌对基督教(比如王怡牧师就认为共产主义对宗教的宣战先于其它宣战,王怡牧师前后两个观点是有矛盾的,可能是我没有搞清楚他说话的语境)。其实,如果站在文化的角度观察,共产主义也是在基督教建立的叙事框架下完成的,共产主义(包括产生共产主义的元素)与基督教都是同一条文明河流的产物,一为主流一为异端,一为清流一为浊流(法學家伯爾曼也认为,“蘇維埃的馬克思主義無神論乃是基督教的異端”);在一定条件下,它们尚有转换的可能。这是经历了历史检验过的,比如:古罗马曾经残酷迫害基督教,但它崇拜多神,有将泊来之神为己所用的传统,恰好就可能接受基督教为国教(这个道理是:原先的守护神的地域局限性、公共神祇的政治性无法承担起帝国建构的使命,所以“万神殿”注定只能被“十字架”替代,这要是放在中国的任何一个朝代都是匪夷所思的);在诞生反基督教最猛烈的“启蒙”运动发源地法国,杀教士毁教堂蔚为大观,但随之而来的却是“启示”浩大的天主教复兴运动;以反基督教著称的罗素、尼采、马克思,反而影响了德语神学界的“政治神学”、拉美神学界的“解放神学”、法国的“神死神学”以致极端的“基督教共产主义”,基督教神学因此多了许多形形色色的面向;我喜欢的几位神学家:用生命反抗“国家社会主义”的朋霍费尔、成功抵抗了“社会主义入侵美国”的尼布尔、“平权运动”的领导者马丁∙路德∙金、“盼望神学”的创建人莫爾特曼,都深受馬克思主義影响;主导西方国家政治的自由主义与社会主义似乎水火不容,但它们各自所本的“自由”和“平等”都可以在基督教的土壤中找到自己的基因。《圣经》从一开始就指出敌挡神的蛇-宁录-巴比伦模式,而正像我们一再指出的那样,共产主义意识形态顶多算是这一模式的激进思潮,而中华“政教”则是这一模式的完整呈现(中华政教是政统为主道统依附的皇帝文化),建了两千年的“巴别塔”(中华政教)当然远远超过建了不到两百年的“巴别塔”(共产主义)。我把中华“政教”称为“罪性的文化传统”,而把共产主义称为“罪性的时髦文化”,前者看起来是“过去式”但其影响却润物无声;后者是喧嚣热闹但溃败起来是一泄千里。因此中华“政教”才是敌对上帝文化的的“首席代表”。如果说,基督教与共产主义之争更多还在意识形态层面的话,基督教与中华“政教”所代表的上帝崇拜与皇帝崇拜之争是彻彻底底的“属灵争战”,是文化的核心层——“信仰”之争。

何为中国的“文化传统”?如果我们用基督教的“创造”和“拯救”来比观中国文化,我们就先来从一幅画看“创造”。如果说,“创世神话”是一种文化的原生点的话,我们的考古发掘中有一十分常见的始祖伏羲女娲的画像最形象表达了中国的创世文化:他们人身蛇尾的造型表明了时代的久远,他们的蛇尾交织在一起表明他们在交媾造人,在他们的中间就有一个造出来的小人代表人类;而他们手中拿着的“规矩”是一种测量天地的工具,象征他们在造世界——这就是典型的中国式“英雄创世”图景——与神毫无干系,相当于亚当与夏娃在“创世”。如果我们将亚当与夏娃结合产生了两种文明形态即亚伯代表的游牧和该隐代表的农耕来比附中国式“英雄创世”,应该也高度偶合,但《圣经》表述在亚当与夏娃结合产生了两种文明形态之前是神的创造和供给,这两种文明形态恰恰是神审判的结果而不是人因为生存产生的分工——这就是“无神”与“有神”创世文化的最大区别。

我们再从“拯救”话题来看。基督教概括人性有“罪”并罪不可赦,除非耶稣替人顶“罪”,人以信靠耶稣获得“拯救”,这就是“拯救”的要义。希伯来文的"罪"字(Pasha),指的是人对神的悖逆,这是在神-人框架下建构的;对应来看中国的“罪”字,古写为“辠”,(秦代以“辠”似“皇”,而秦始皇又称“皇帝”,因此借统一文字之机把它的写法改了)“辛”是“家奴”之意,这个字的寓意“人自己是自己的奴隶”。因为没有认识到人是神的创造物,神是人的主人,“人自己是自己的奴隶”非常准确地反映了中国文化的“原罪”(现代人其实比古人更愚昧,他们认为“人是猿的儿孙”),“罪”字的成字原理说明了中国文化的实质就是“以人为神”。在“以人为神”的最高范式“皇帝文化”中,政治权力决定一切文化的存在及地位,以及一切文化存在的意义和价值。“人自己是自己的奴隶”就意味着“有的人是有些人的主人”(黑格尔看懂了中国的皇帝文化,他在《历史哲学》中说:“这是一种普遍的奴隶制,只有皇帝一个人是自由的,其他人不论是宰相还是其他都是他的奴隶”)。大家想过没有,由毛泽东来宣布“中国人民站起来了”,实际上就是宣布“中国人民跪在我脚下了”——中华人民共和国的历史就是这句话的注脚。皇帝崇拜与权力崇拜实际上是一致的,人民不是崇拜皇帝的“德高”而是崇拜他的“位重”(说句题外话,“以皇帝为神”的配套是“以人为兽”,如每一个中国人都有一个动物的“属相”,即使官员也是“衣冠禽兽”:文官官服绣禽,武官官服绣兽,而皇帝是龙,是神兽,反正中国不是神就是兽,就是没有人)。而在“上帝文化”中,国家不是神的创造而是人的所为(这里指的是《撒母耳记》描述的“外邦国王”。当然在终极意义上国家也是神设立的,卡森在《尼布尔文化观再思》序言很好总结了圣经关于国家的两面性说法:“一方面,要把政府视为上帝所设立的机构;另一方面,必须把至少一类政府视为敌基督的代表”),神对国家的态度只是“任凭”。在《启示录》中,国家更被形容为“无神的巴比伦”和“從無底坑上來的兽”,当它们既违异了神的旨意又违背了人民的意愿时,国家注定是要毁灭的(《旧约》中有大量实例,《启示录》中有大量预示,“千禧年政治”就意味传统“国家”的消亡)。尼布尔就提醒我们注意:政权也不能被看作神权,不能加以神圣化,因为政权的形成无法避免偏私和局限,不可能达到神权所具有的至善和绝对正义(《基督教伦理阐释》)。“皇帝文化”把国家与政权同质化,作为其崇拜对象也是偶像崇拜的一种,是他们“三位一体”神圣崇拜的“一位”(这个“三位一体”就是天、天朝、天子,我们马上会详析)。国家崇拜(含政权崇拜)是反神性和反人性的,在这套话语系统中,国家变成了神,神降格为社会的一个分支——“宗教”,成为国家统治支配的门类(国家可以判定宗教的“正”“邪”,决定其的“弃”“留”);也因此,国家主权高于公民人权,政权权威大于教会权威,人成为了国家机器中可以随意拆卸、替换、抛弃的“螺丝钉”。

总结中国文化传统最典型的特征就是无天无法,无天无法的基因缺失造成了中国文化的结构性缺陷:“无天”导致中国人没有灵魂,我们无以面对未来的世界;“无法”导致中国人没有权利,我们无法维系当下的社会。而更为重要的是:“‘无天’导致‘无法’,‘无法’导致‘无罪’,‘无罪’导致‘无救赎’。于是,‘基督’是中国人不需要的。因此,我们看到:创造-堕落-救赎-审判,这一福音的核心内容,在我们的文化里都没有踪影,这是巨大的欠缺!”(摘自本课杨元梅同学作业)我的观点是:中华“政教”与基督教在政治、法律方面的差异都是由文化基因(mene)——信仰层面的差异引起的,这种差异不是“处境化”可以解决的文化问题,而是靠“信仰”“转基因”才有可能转换的神学问题,形象来说就是陈独秀所谓的“用基督的宝血来换掉中华民族恶浊的血”。如果不了解这些本质性的差异,仅仅从文化会通角度谈“基督教中国化”,就只能触及到文化的表面,似是而非、买椟还珠、以管窥天、难得糊涂,那就正好中了撒旦的诡计。我们说到的从神学层面来看“基督教中国化”,就不是在作两者间“传统文化”的比较,而是定焦于“文化传统”的争战。对于基督教来说,我们不是推行它的“律法”而是传扬祂的“救恩”;对于中国文化来说,我们拥抱并借鉴“传统文化”,但要毫不犹豫地砸烂它的“文化传统”。

“无天无法”并不代表中国文化没有崇拜系统,作为偶像崇拜昌盛的国家当然有其独特的崇拜系统。在这个系统中有三个处在绝对位置上的崇拜对象,那就是天(天帝崇拜)、天子(皇帝崇拜)、天朝(国家崇拜,也就是赵汀阳所说的“中国本身”)。可以说,这三个处在绝对位置上的崇拜对象也是“三位一体”的(这个观点是王怡牧师建立的,我只是把它发挥了一下)。用中国人最熟悉的宗族关系描述:老天爷是天子皇帝的爸爸,天子皇帝又是所有国民的爸爸(因此皇帝称老百姓为“子民”,老百姓称老天为“爷”);天朝(国家)是所有国民的妈妈(我们最为熟悉的一个比喻就是:祖国-母亲)。他们都是“我们这个家”的“家长”。这其中,天是虚的,它由儿子(天子)作代表,因此敬天子就是敬天;天朝(国家)也是虚的,它在父权社会由母亲的丈夫皇帝作代表,因此爱皇帝就是爱国;只有天子(皇帝)是实存,他既是人与天的“中保”,又是人与国的代表,因此这个信仰系统“三位一体”的核心就是皇帝(皇权)崇拜。因为至高无上的“天”将“天下”交由它的儿子即“天子”所有(“天与之”)、管理(“一天下”

“王天下”),因此“溥天之下,莫非王土”无可辩驳。我们看《大戴礼记》“父之于子,天也;君之于臣,天也;有子不事父,有臣不事君,是非反天而倒行耶?”《左传》“弃君之命,独谁受之,君天也,天可逃乎?”“君命天也,若死天命,将谁仇?”《礼记·祭法》王为君姓立社,曰大社;王自为立社,曰王社。(大社王社=国家)。皇帝自称“朕”,除了这是一个只有他一个人可以使用的特殊代词外,作为名词时指“征兆”,就含有“三位一体”的意味——天、天命、天朝,相当于它们都只是天子的背景板,从宗教神学上认定君王即国家。因此在中国皇帝就是上帝(天),天子就是天下(国家,乡贤何光沪也将“天子”称为中国的“癌症基因”)。近代学通四海的文化怪咖辜鸿铭也有相同的认识,他说:“你们记得我说过为什么人类大众通常有宗教需要感——我说的是欧洲意义上的宗教——是因为宗教给了他们一个庇护,这个庇护,通过信仰强大的叫做上帝的存在,给了他们生存的永恒感。而我说过孔子教导的哲学和道德体系,也就是儒教,能替代宗教,可以让人,甚至所有人类大众不需要宗教。因此,我说过,在儒教里面一定有某种东西能给人,给人类大众宗教能给予的同样的安全感和永恒感。现在,我想我们已经找到这个东西。这种东西就是孔子留给中华民族的国家信仰里对皇帝效忠的神圣责任。”“儒教里忠实的第一条款——对皇帝效忠的绝对责任——取代了所有宗教里面的忠实的第一条款——对上帝的信仰。”(《中国人的精神》)中国的这套信仰系统我在后面称之为“政治文化信仰”或“政教”,它过去是中国皇权专制的神学要领,现在仍然是中国极权专制的神学支柱。天子崇拜的宗教神学,宗子的独一祭祀,皇帝专制的政治制度,使得君主既是不可一世的神又是拥有所有权力的人。与基督教理论对标后我们发现了根本的差异:基督教信仰系统的出发点和归宿点都在神(基督),而中国崇拜系统出发点和归宿点都在人(天子)。我们并非处在一个“无神”的国度,而是处在一个“偶像崇拜”的国度,最大的“偶像”就是皇帝。我们把这些关系用中国字“王”来表述。

一个民族与神的关系如何,决定了这个民族的命运。 “性格即命运”反映在族群文化上,族群文化性格又反映在其宗教信仰上。换句话说,虽然各个族群的人-神关系千丝万缕又千差万别,但我们都可以找到一个最基本的特征:古埃及人的神是他们的先祖,他们之间的关系是保护-被保护,因此他们有强大的建设能力却没有强大的侵略野心,他们的状态很像《圣经》中摩西死时那些欲抢尸体的以色列人。古印度人的神是他们的邻居,他们并不在意这些邻居的生命形式,山川河流飞禽走兽都是神灵;因此,他们友善对待一切自然,不思考发展,只在意存活,他们的状态很像《圣经》中亚伯拉罕的侄儿罗德或中国的庄子。古希腊-罗马人的神是他们自己,因此自身的思维和体魄都是他们在意的。但正是“自义”让他们毁于“今生的骄傲、满目的情欲”,他们的状态很像《圣经》中的宁录一族,好在基督教信仰及时扭转了他们的性格,改变了他们的命运。华夏人的神是他们自己的奴隶,只要态度谦恭手段得体,可以随意贿赂任意驱使,他们的状态很像《圣经》中拉麥-猶八-土八該隱一脉。这四种族群中,古埃及人对神是敬畏的,古印度人对神是亲近的,古希腊-罗马人对神是自怨自艾的,而华夏先民是虚与委蛇的。四个族群中,华夏先民虽然最假,但在四者中算是中庸之道,因此他们既没有消亡,也没有得救。这两张图简单把中国主体文化儒释道的文化性格作了表述。

现在我们回到“争战”角度来看神的道与中国文化传统。基督教代表上帝文化,中华“政教”代表皇帝文化;在神的启示下基督教国家是不断获取新生命的“世界”之子,而在皇帝把控下中华“政教”滋生出千年不朽的“朝代”木乃伊。我们同时痛心地看到:自从皇帝面世,中国人民就没有站起来过,要不被打折脊梁趴下,要不被洗白脑髓跪下,以致现在世界各国人见到华人都认为“另类”,而国内中国人最大的反抗就是只敢“躺平”(佛教国家缅甸人民面对军政府敢于拿起武器反抗,伊斯兰的阿富汗人民面对凶残的塔利班敢于高举国旗抗议游行),中国人早已经失去神赐给我们“神的形象”“尊贵的冠冕”,忘却神交给我们“治理這地”的使命。我们“活着”,却不像人的活着,以至于清华大学的李希光告诉我们“作猪最幸福”,山东作协副主席王兆山告诉我们“作鬼最幸福”。当年,清兵在山海关前逡巡不前,是以已十万之军敌中原千万之众,范文程谓多尔衮:奸其妻女忍,刨其祖坟忍,夺其地屋忍,此等贱民何足惧哉?多尔衮醒,举兵入关,摧枯拉朽,以数十万满人奴役数亿汉人三百年。“无产阶级革命家”陈云逝前遗言:“中国人好管,饿死不会造反”,范文程、陈云相差了四百多年,认识的国民性、说话的腔调一模一样,说明中国社会并没有丝毫的进步,中国的社会结构并没有丝毫的变更。皇帝从来没有把我们当人看,皇帝文化也造成我们自己没有把自己当人看。皇帝文化岂止祸害中国,现在我还要指出的是:正像“武汉病毒”导致世界几近崩溃一样,中华“政教”的“文化病毒”对世界的伤害,将远远大于“武汉病毒”,因为它在无形之中,不但“杀身体”,而且“杀灵魂”。我们的底蕴是:《圣经》这束先只是在孱弱渺小、漂浮无定的以色列民族中传播开来的“光”,最终染成了普世文明、持久文明、现代文明的“亮色”;而同样悠久、强大、繁荣的中华文明,却体载着帝王文化、民族色彩、过时文明的“灿烂”,正以“总加速”跌向幽暗的历史博物馆。这其中,不是神做工谁有这样的能力?中国的“文化传统”,就是今天要谈的最后一个单元。

希望弟兄姊妹共同来探讨,做揭露“基督教中国化”阴谋的笔战战士,做推广“中国文化基督化”异象的精兵。既然我已经明确不是“讲座”而是“讲课”,所以最后还是要出几道思考题:看图

评论

发表评论